🎓 能力主義とは何か?

「努力すれば報われる」「頑張った人が報われる社会が正しい」

──多くの人がそう信じて生きています。これが、いわゆる**能力主義(メリトクラシー)**という考え方です。

1958年、社会学者マイケル・ヤングが著書『メリトクラシーの台頭』で提唱したのが始まりでした。

当初は“学力や努力によって地位を得る公平な社会”を理想としましたが、

現代では逆に「努力が報われない人=自己責任」とみなされる風潮を生み出しています。

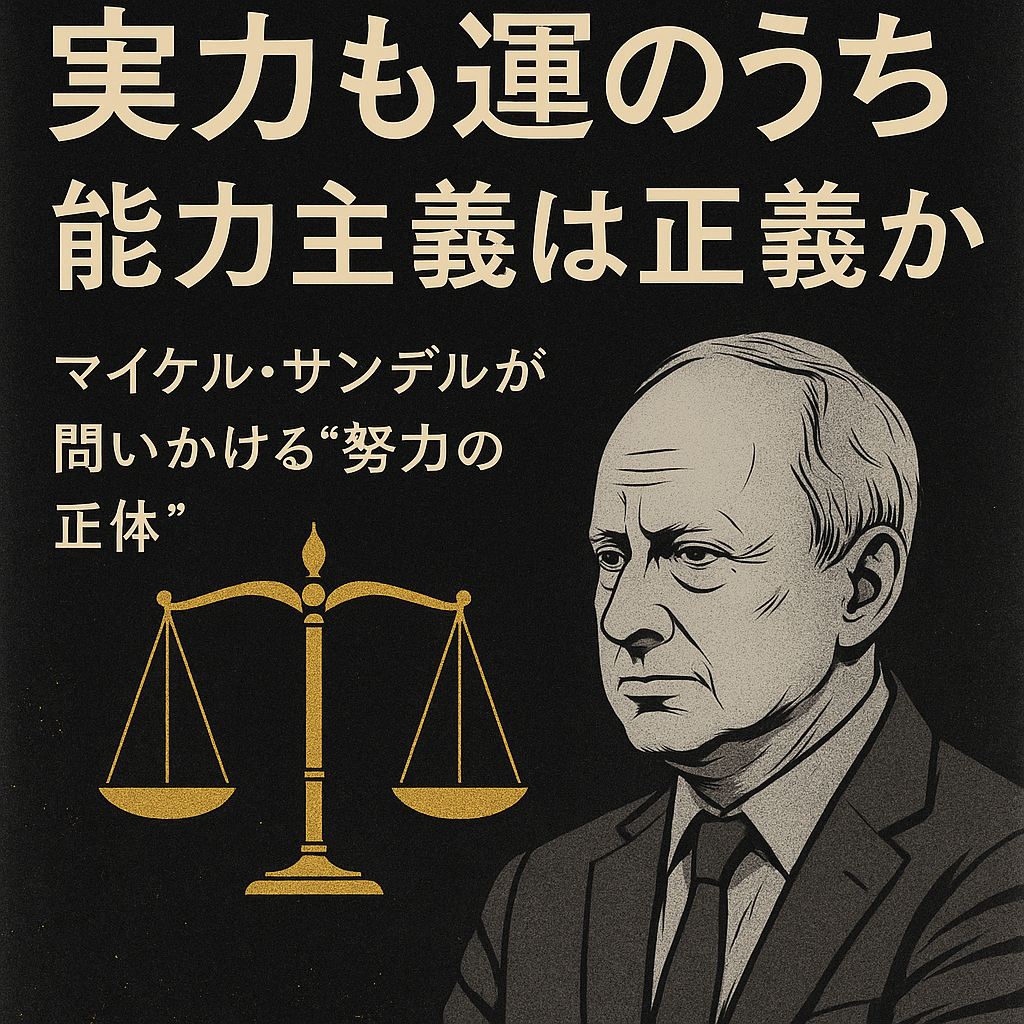

マイケル・サンデル(ハーバード大学教授)は、この構造に警鐘を鳴らしました。

著書『実力も運のうち──能力主義は正義か?(The Tyranny of Merit)』では、

「努力や才能だけで成功が決まるわけではない」と説き、

“運”や“環境”という見えない要素がどれほど人の人生を左右するかを、哲学的に解き明かしています。

💡 成功は「実力」か「運」か?

あなたがもし「努力したから今の地位を得た」と思っているなら──

その努力を支えた環境は、偶然の結果かもしれません。

- 生まれた家庭に本や教育への関心があったか

- 健康な体に恵まれたか

- 出会った先生や上司があなたを導いてくれたか

- 生まれた時代・地域が経済成長期だったか

これらはどれも“自分で選べない条件”です。

にもかかわらず、私たちは成功を「自分の実力」と考え、

失敗を「本人の怠けや責任」と見なしがちです。

サンデルはここで問いかけます。

「もし成功が運と環境に強く影響されているのなら、

成功者が“自分は努力したから当然”と言うのは傲慢ではないか?」

この問いは、単なる哲学的議論ではなく、

格差や社会分断の本質に関わる重要なテーマなのです。

📉 能力主義が生む「見えない分断」

サンデルは、能力主義の裏側に二重の罠があると指摘します。

① 成功者の傲慢

努力して地位を得たと感じる人ほど、

「努力しない人が悪い」「怠け者は救えない」と考えがちです。

その結果、社会的弱者への共感が薄れ、

“勝者の論理”が正義のように語られてしまいます。

② 失敗者の自己否定

一方で、うまくいかない人は「自分がダメだからだ」と自責し、

社会に希望を持てなくなります。

この構造が格差を固定化し、

「頑張っても意味がない」と感じる若者を増やしているのです。

日本でもこの兆候は顕著です。

内閣府のデータでは、20〜30代の自己肯定感は主要国の中で最も低く、

「どうせ努力しても変わらない」と答える若者が増えています。

サンデルの議論は、まさにこの現実と重なります。

📊 「努力だけでは報われない」社会構造

例えば、アメリカではハーバード大学など名門校の入学者の多くが、

富裕層の家庭出身だと言われています。

SAT(大学入試共通テスト)で高得点を取る生徒は、

平均して教育投資額が高く、家庭の年収も上位10%に集中しています。

日本でも同様で、文部科学省の調査によると、

親の年収が高いほど子どもの大学進学率は上がる傾向にあります。

つまり、「努力が報われる社会」という理想の裏では、

スタート地点の格差が結果を大きく左右しているのです。

サンデルはこれを「偶然の富(luck of birth)」と呼び、

社会の不平等を見えにくくしていると警告します。

🧠 実力主義がもたらす“精神的な疲弊”

能力主義は、表面的には公平なシステムに見えます。

しかしその裏で、人々は常に「比較」と「競争」に晒され続けています。

- SNSで他人の成功を見るたびに焦る

- 「自分はもっと頑張らなければ」と責める

- 休むことに罪悪感を覚える

サンデルはこれを“成功の圧力社会”と表現します。

努力が称賛される文化では、「努力できない自分」に価値を感じづらくなり、

心の余裕を失っていくのです。

哲学者アランも言っています。

「幸福とは、他人と比べないことである。」

💬 サンデルのメッセージ:「謙虚な成功者になれ」

サンデルは、能力主義を完全に否定しているわけではありません。

努力や実力の重要性を認めた上で、

**“成功した人は謙虚であるべき”**と説いています。

「成功は、努力の結果であると同時に、

社会や他者、そして運によって支えられている。」

だからこそ、成功者には「社会に還元する責任」がある。

奨学金、寄付、教育格差の是正──

そうした“支え合いの循環”を作ることが、真の公平さだとサンデルは主張します。

⚖️ 能力主義は正義なのか?

「努力した人が報われるのは正しい」

「でも、全員に同じスタートラインはない」

この矛盾が、現代社会の最大の課題です。

サンデルの問いを要約すると、こうなります。

- 実力主義が完全に成立する社会など存在しない。

- 成功した人ほど“運の要素”を認めるべき。

- 社会全体で「運と努力のバランス」を再定義する必要がある。

能力主義そのものが悪ではありません。

しかし、そこに“謙虚さ”と“他者への理解”がなければ、

社会は冷たく、不平等な方向へ進んでしまうのです。

🌏 日本社会に当てはめて考える

日本でも「実力社会」「努力の美徳」が根強く残っています。

一方で、非正規雇用・地方格差・教育費の高騰などが重なり、

“努力すれば報われる”とは言い切れない現実があります。

たとえば、東京と地方の平均賃金差は約30%。

同じ努力をしても、住む場所・業界・タイミングによって

得られる成果はまったく違います。

つまり、努力の価値は「環境」によって大きく左右される。

それを理解することが、

“誰かを見下さない社会”の第一歩です。

🪞 私たちができること:3つのステップ

- 成功を「運のおかげ」として捉え直す 「自分は恵まれた側かもしれない」と気づくことが謙虚さの出発点。

- 他者の努力を“見えない条件”込みで考える 頑張れない人には、頑張れない理由がある。 その背景に目を向ける。

- 社会に還元する行動を一つ選ぶ 寄付・教育支援・ボランティアなど、 「恩送り」こそが真の実力主義の形です。

✨ 終わりに

“実力も運のうち”という言葉は、

ただの慰めではなく、社会への警鐘でもあります。

自分の成功を謙虚に受け止め、

他者の失敗を責めずに理解する。

この姿勢こそが、能力主義の歪みを癒す第一歩。

サンデルは言います。

「謙虚さこそが、民主主義を支える徳である。」

お金や地位よりも大切なのは、

“努力の価値を独り占めしない心”。

それを忘れない限り、

私たちは「正義ある社会」に一歩ずつ近づけるのかもしれません。

CobaruBlog《コバルブログ》

CobaruBlog《コバルブログ》