こんにちは、COBARUです。

今回のテーマは多くの人が一度はぶつかる「プラトー現象」。

- 勉強を続けているのに伸びない

- ダイエットが止まった

- 仕事の成果が出ない

- 筋トレしてるのに体が変わらない

そんな「努力してるのに報われない感覚」は、実はあなたの能力不足ではありません。

脳と心理のメカニズムによって誰にでも起こる**自然な“停滞期”**なのです。

本記事では、心理学・脳科学・行動経済学の観点から、

プラトー現象がなぜ起きるのか、そしてどう乗り越えればいいのかを解説していきます。

💡 プラトー現象とは?

「プラトー(plateau)」とは、英語で「高原」を意味します。

つまり、急上昇した成長曲線が、しばらく**平坦(高原状態)**になる現象のこと。

これはスポーツ選手や受験生だけでなく、

ビジネスパーソン、投資家、クリエイター、ダイエッター──あらゆる人に共通する“壁”です。

成長曲線は、直線ではなく階段状に伸びる。

「上達 → 停滞 → 再上昇」を繰り返すのが、人間の自然な成長サイクルなのです。

🧠 なぜプラトー現象は起きるのか?脳の3つの仕組み

プラトー現象が起きるのは、「能力が限界に達したから」ではありません。

脳が“慣れた”からです。

ここでは、停滞期を引き起こす3つの心理・生理メカニズムを紹介します。

① 脳の省エネモード(ホメオスタシス)

脳には「現状を維持しよう」とする本能があります。

これを**ホメオスタシス(恒常性維持機能)**といいます。

努力を続けていると、脳はそれを“当たり前の状態”とみなし、

新たな刺激に対する反応を鈍らせる。

その結果、成果の伸びが止まるように感じるのです。

💬 例:

最初の3kgは簡単に痩せたのに、その後まったく体重が減らない。

これは、体が「今の体重で安定しよう」とする反応です。

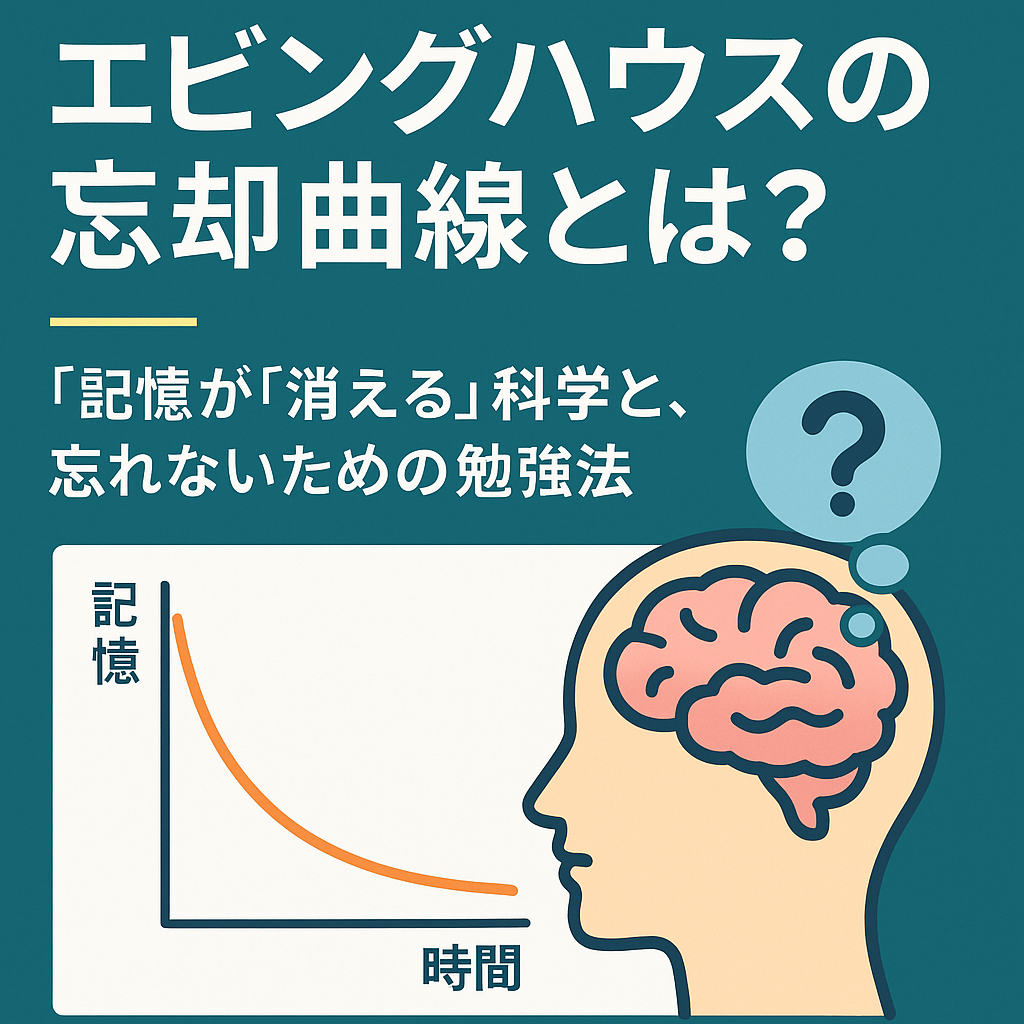

② 学習曲線の“飽和ゾーン”

心理学では、スキル習得には学習曲線があるとされています。

最初は急上昇するけれど、一定期間で伸びが止まり、また時間をおいて伸びる。

この中間の“伸びが止まるゾーン”が、プラトー。

最初のうちは「できなかったことができる」感動があるけれど、

ある程度慣れると「新しい発見」が減ってモチベーションが下がります。

💡つまり、プラトーとは「成長していない」のではなく、成長の準備段階なのです。

③ ドーパミンの枯渇

成長初期は、脳内で「報酬ホルモン(ドーパミン)」がたくさん出ます。

- 新しい知識を得た

- 成果が上がった

- ほめられた

こうした経験が報酬系を刺激し、やる気が爆発するのです。

しかし、慣れてくると脳は刺激に鈍感になり、

「成果が当たり前」になってしまう。

結果、報酬系が鈍化し、モチベーションが下がる。

これもプラトー現象の一因です。

🏋️♂️ 成長の“停滞期”に見える4つのサイン

では、あなたが今プラトーに入っているかどうかをどう見分けるか?

以下の4つの兆候が見られたら、停滞期にいる可能性が高いです。

| サイン | 具体的な例 |

|---|---|

| ① 成果が出なくなる | 勉強量・練習量は同じなのに結果が変わらない |

| ② やる気が出ない | モチベーションが急に下がる |

| ③ 不安・焦りが強くなる | 「自分は向いてないのかも」と思い始める |

| ④ 新しい刺激を避ける | 慣れたことだけを繰り返してしまう |

この状態を“失敗”と捉える人が多いですが、実際は成長が次の段階に移行する前兆です。

🔁 プラトーを突破する5つの方法

① 「休む勇気」を持つ

頑張りすぎると、脳は「燃え尽きモード」になります。

実は、適度に休むことが一番効率的な努力なのです。

脳科学者アンドリュー・ヒューバーマン氏の研究でも、

“短時間の休息”が学習効率を高めることが確認されています。

🧘♀️ たとえば:

- 15分の昼寝

- 散歩

- 入浴中のリラックス

休むことで、脳は情報を再整理し、新しい神経回路を形成します。

② 小さな成功を再設計する

プラトー期は「成果が見えない」からモチベが落ちる。

ならば、成果を小さく分解することが効果的です。

たとえば:

- 勉強:1章読む → 10ページ読む → 1ページ理解

- 筋トレ:5kg減 → 今週の食事を守る

- 投資:資産+100万 → 今月は赤字を出さない

“達成感の再設計”をすることで、脳が再びドーパミンを分泌しやすくなります。

③ “変化”を取り入れる

同じことを繰り返すと脳が飽きる。

これは「可塑性(かそせい)」の低下によるもの。

だからこそ、意図的に刺激を変える必要があります。

- 勉強の場所を変える

- トレーニングメニューを変える

- 仕事の順序を入れ替える

「小さな変化」が、脳の可塑性を回復させます。

④ 人と比べる軸をやめる

プラトー期の一番の落とし穴は「比較」。

自分より成果を出している人を見て落ち込むのは自然ですが、

成長の速度は人それぞれ。

むしろ、停滞期を耐え抜いた人こそ、“ブレイクスルー”を迎えるのです。

💬 “今日の自分が、昨日の自分より1ミリでも進んでいればOK”。

この視点を持つだけで、焦りが消えます。

⑤ 「目的」を思い出す

人は“なぜ始めたか”を忘れたとき、成長を止めます。

投資でもダイエットでも勉強でも、

最初に「なぜこれをやるのか」を書き出すこと。

- 資産を増やして家族を安心させたい

- 健康で人生を長く楽しみたい

- 自分に自信を持ちたい

“目的”を再認識することで、停滞期が意味を持ちます。

🧩 プラトーを「敵」ではなく「パートナー」にする思考法

多くの人は、プラトーを「自分が成長していない証拠」と捉えます。

でも、実際は**「学びが定着している証拠」**です。

心理学者のアンダース・エリクソンは、

『熟達(エキスパート)になるには停滞期を意図的に作ることが必要』と述べています。

成長とは「伸びている瞬間」ではなく、「伸び悩んでいる時間」に作られる。

🌱 プラトーを乗り越えるマインドセット

1️⃣ 焦らない:停滞は自然。焦るほど抜け出せない。

2️⃣ 比べない:人と比較するほどモチベは下がる。

3️⃣ 休む:頑張りの“質”を維持するための戦略的休息。

4️⃣ 再設計する:目標を小さく分解してドーパミンを回復。

5️⃣ 信じる:「今は次の段階に進むための準備期間」と考える。

🧭 まとめ|停滞は“成長の前兆”

| 状況 | ネガティブな解釈 | ポジティブな解釈 |

|---|---|---|

| 成果が出ない | 成長が止まった | 成長が定着している |

| モチベが下がる | やる気がなくなった | 休息が必要なサイン |

| 焦り・不安 | 自分は向いてない | ブレイク前の静けさ |

プラトーとは、成長を止める壁ではなく、

**成長を一段深める“通過儀礼”**です。

焦らず、落ち込まず、自分のペースで継続すること。

それが、成果を出す人と途中でやめる人の最大の違いです。

🌄「伸びない時期こそ、伸びている」

停滞を“敵”ではなく“味方”にできる人が、最後に勝つ。

CobaruBlog《コバルブログ》

CobaruBlog《コバルブログ》