ディドロ効果とは、「一つの高級品が次の浪費を引き起こす心理現象」。なぜ新しいスマホや洋服を買うと、周りのモノまで変えたくなるのか?行動経済学と日常生活の例を交えてわかりやすく解説します。

🧩 はじめに:なぜ“ひとつの買い物”が止まらなくなるのか?

「せっかくだからソファも買い替えよう」

「新しい服に合う靴も必要かも」

最初は1つの買い物だったのに、気づけば関連するものまで次々と購入してしまう──。

この“連鎖的な消費”を説明する心理現象が、**ディドロ効果(Diderot Effect)**です。

私たちはしばしば、「自分の持ち物同士の統一感」や「自分らしさ」を保とうとします。

そしてその欲求が、知らないうちに財布を開かせてしまうのです。

🧠 ① ディドロ効果とは?──哲学者が教えてくれた「浪費の連鎖」

▶ 名前の由来

18世紀フランスの哲学者 ドニ・ディドロ(Denis Diderot)。

彼はある日、友人から美しいガウン(上着)を贈られました。

しかし、それを身につけるとこう感じたのです。

「このガウンに比べて、私の椅子も机も、なんと貧相なのだろう…。」

ディドロはその後、ガウンに合う家具や装飾品を次々に買い替え、

結果として財産を使い果たしてしまったといわれています。

このエピソードが、のちに心理学者マクレナンによって

「ディドロ効果」として定義されました。

▶ 簡単に言うと

ひとつの新しいモノが、他の消費行動を連鎖的に引き起こす心理現象。

例:

- 新しいスマホを買ったら、ケースやワイヤレスイヤホンまで欲しくなる

- ブランドバッグを買ったら、服や靴も合わせたくなる

- 模様替えしたら、家電まで新しくしたくなる

まさに「1つの贅沢が、次の贅沢を呼ぶ」現象です。

💡 ② 行動経済学で見るディドロ効果のメカニズム

この効果の背景には、いくつかの心理バイアスが働いています。

▶ 1. 一貫性の原理(Cialdini)

人は「自分の選択やイメージに一貫性を持たせたい」と考えます。

新しいガウンを得たディドロのように、

“持ち物の格”を揃えたいという無意識の圧力が働くのです。

▶ 2. 自己同一性(Identity)

私たちは「持ち物」を通じて、自分のアイデンティティを表現します。

たとえば、MacBookを持つ人は「スマートで創造的な人」でありたい、

ブランド時計を着ける人は「成功者でありたい」と思う。

この**“理想の自分像”と一致させたい欲求**が、連鎖的購買を誘発します。

▶ 3. 快楽適応(Hedonic Adaptation)

新しいモノの喜びは長く続きません。

次第に慣れてしまうため、さらに新しい刺激を求めるようになります。

結果として「買う→満足→慣れる→また買う」のサイクルが形成されます。

🛋️ ③ 日常に潜むディドロ効果の例

| シーン | 最初のきっかけ | 連鎖する消費行動 |

|---|---|---|

| 家具 | ソファを新調 | テーブル・カーテン・照明を買い替え |

| ファッション | ブランドバッグを購入 | 靴・アクセサリー・コートを追加 |

| テクノロジー | 新しいスマホ | イヤホン・ケース・タブレット |

| 趣味 | カメラを購入 | レンズ・三脚・編集ソフト |

| 住まい | 引っ越し | 家電・インテリア・新しい服 |

このように、一見小さな“変化”が、生活全体を再設計するトリガーになり得るのです。

📉 ④ なぜ危険なのか?──「幸福度は上がらない」浪費の罠

ディドロ効果は“消費のドミノ倒し”です。

問題は、経済的な損失よりも心理的な中毒性にあります。

▶ 1. 「比較の罠」に陥る

1つの贅沢品を手に入れると、

それに合わせて他のモノが“見劣り”して感じられるようになります。

つまり、幸福の基準が上がってしまうのです。

▶ 2. 自己同一性が“モノ依存”になる

「いいモノを持つ=いい自分」という錯覚が起き、

本来の自分を“所有物”で定義してしまう危険があります。

▶ 3. 経済的ストレス

浪費の連鎖は、将来の自由(貯蓄・投資)を奪います。

結果として、お金の不安から抜け出せない負のループに陥るのです。

💰 ⑤ ディドロ効果を防ぐ3つの方法

① 「買う前にストーリーを想像する」

買い物をする前に、

「これを買うことで、他に何を変えたくなるだろう?」

と自問してみましょう。

“連鎖の始まり”を意識するだけで、衝動を冷静に観察できます。

② 「モノではなく、価値基準で揃える」

統一感を求めるのは自然な欲求です。

ただし「ブランド」や「価格」ではなく、

“自分の価値観”に合うかどうかで揃えるのがポイント。

例:

- 「高いもの」ではなく「長く使えるもの」

- 「他人が褒めるもの」ではなく「自分が心地よいもの」

③ 「満足を“所有”ではなく“体験”で得る」

行動経済学の研究によると、

モノの購入よりも体験の方が長期的幸福度が高いことがわかっています。

旅行・読書・学び・人との時間。

これらはディドロ効果のような連鎖的消費を引き起こさず、

むしろ「自己成長」という形で人生を豊かにしてくれます。

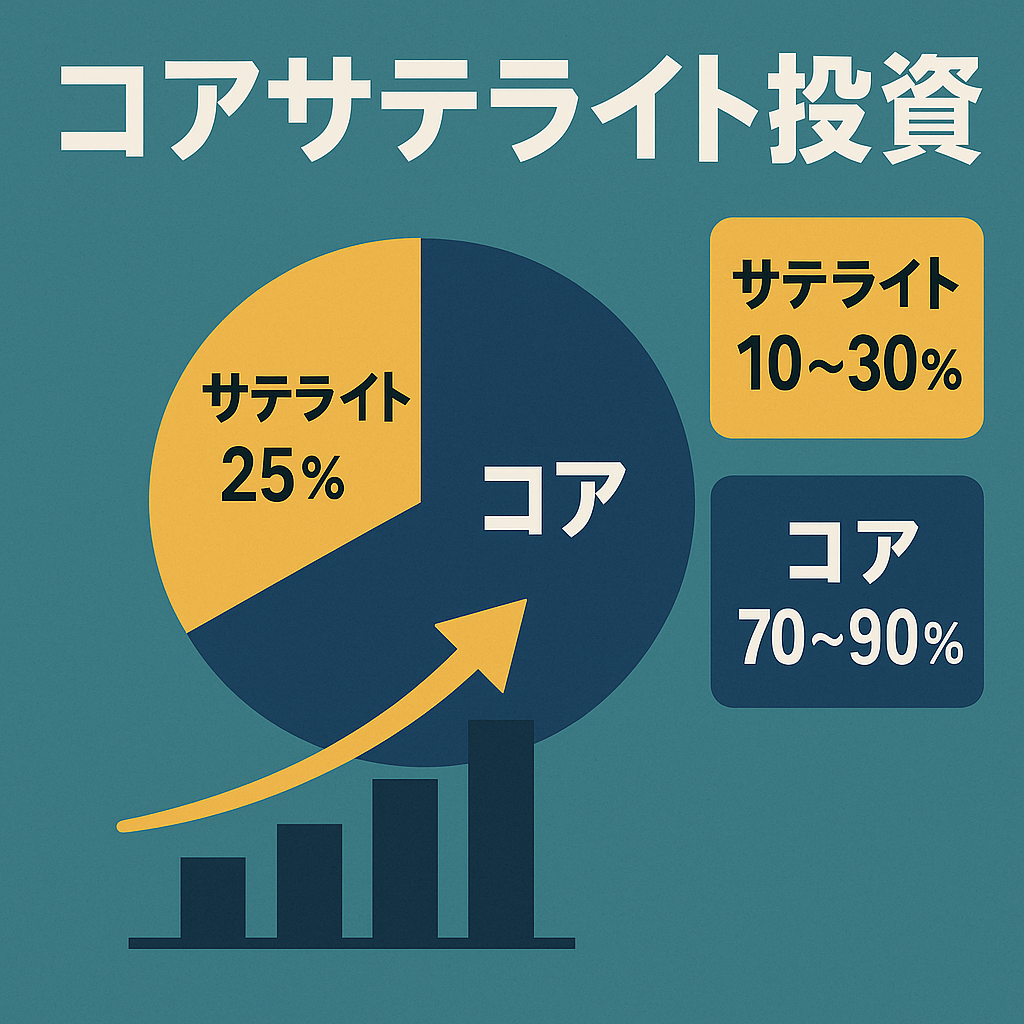

🧮 ⑥ お金の使い方を「投資思考」に変える

ディドロ効果は“消費思考”の象徴。

これを逆手に取って、「使えば価値が増えるお金」に変えることも可能です。

| 消費型 | 投資型 |

|---|---|

| 高級バッグ | 資産価値のある腕時計・株式 |

| 家具買い替え | リフォーム・不動産 |

| ブランド服 | 学び・資格・スキル |

| 最新ガジェット | 時間短縮ツール・AI活用 |

お金持ちほど、ディドロ効果に気づき、それを“意図的に利用”しています。

つまり、「衝動」ではなく「戦略」でお金を使うのです。

🧾 まとめ:幸福は「持ち物の統一感」ではなく「心の統一感」から生まれる

- ディドロ効果は「1つの新しいモノ」が消費を連鎖させる心理現象

- 原因は“一貫性”と“自己同一性”へのこだわり

- 幸福をモノに求めるほど、満足度は下がる

- 対策は「買う前に考える」「価値で選ぶ」「体験に使う」

人生を豊かにするのは、モノの数ではなく思考の質。

自分の価値観に合った選択を積み重ねることが、真の“豊かさ”を育てていきます。

CobaruBlog《コバルブログ》

CobaruBlog《コバルブログ》