「頑張っているのに、いつも人より遅れる」

「仕事を覚えるのに時間がかかる」

「努力しても報われない」

そんな“生きづらさ”を感じている人の中には、

**境界知能(ボーダー知能)**の特性を持つ人が少なくありません。

しかし、日本ではその存在がまだ十分に理解されておらず、

多くの人が「怠けている」「やる気がない」と誤解されてしまうのが現状です。

この記事では、境界知能とは何か、なぜ生きづらさを感じやすいのか、

そして社会がどう変わるべきかを、心理・教育・職場の視点からやさしく解説します。

💡 境界知能(ボーダー知能)とは?

境界知能とは、

知的障害と平均知能のちょうど“あいだ”に位置する知能レベルを指します。

知能指数(IQ)で表すと、

IQ70〜84程度がその目安。

- IQ70未満 → 知的障害の範囲

- IQ85以上 → 一般的な平均知能

つまり、境界知能は「少しだけ理解が遅い」「処理に時間がかかる」状態。

学校や社会生活は送れるものの、

人並みのスピードや抽象的な理解を求められると、苦しくなりやすいのです。

🧠 「普通にできる」と思われてしまう苦しさ

境界知能の最大の特徴は、見た目ではわからないことです。

そのため、周囲からは「普通の人」として扱われます。

しかし実際には──

- 一度に多くの情報を処理できない

- 指示や説明の意味をすぐに理解できない

- ミスが多く、自信を失いやすい

- 暗黙のルールや空気を読むのが苦手

このような小さなつまずきが積み重なり、

「努力が足りない」「不器用な人」と誤解されてしまうことが多いのです。

💼 職場で起こる“見えない格差”

境界知能の人たちは、社会に出るとさらに大きな壁にぶつかります。

① 業務のスピードについていけない

マルチタスクや抽象的な指示が苦手で、

「考える仕事」より「決まった手順の仕事」が向いています。

しかし、日本の職場は**“自分で考えて動く”人材**を理想とする文化。

そのズレが“生きづらさ”を生んでいます。

② コミュニケーションの誤解

指示を理解するのに時間がかかると、

「返事が遅い」「やる気がない」と思われがち。

実際は“理解に時間が必要”なだけなのに、

「報連相ができない」と評価を下げられることがあります。

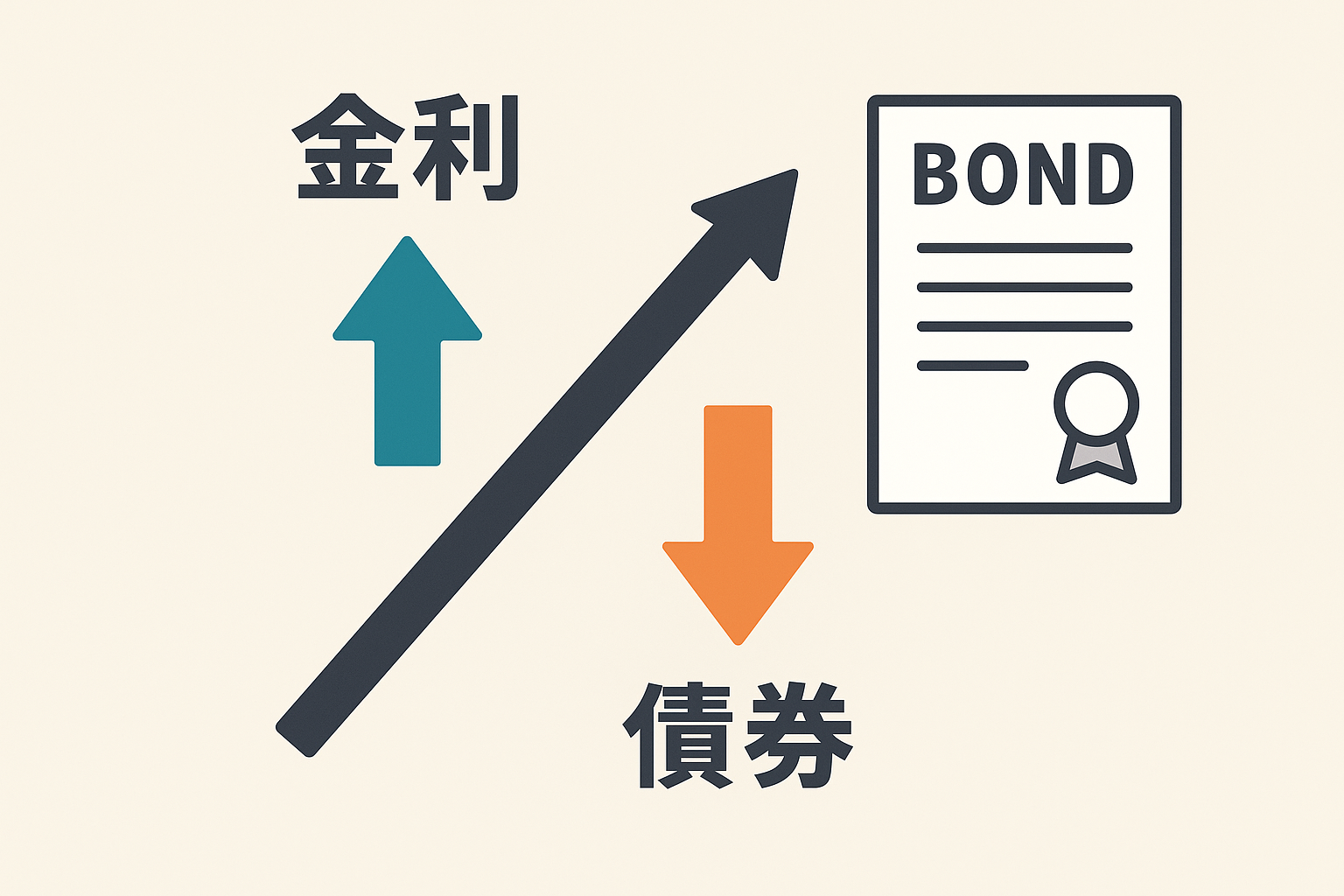

③ 非正規雇用・低収入に集中

厚生労働省の研究によると、

境界知能に該当する人の多くは、非正規雇用や短期契約で働いており、

平均収入は一般より20〜30%低いとされています。

経済的な不安が、さらに精神的ストレスを増やす悪循環です。

🎓 教育現場での“見逃されやすさ”

境界知能の子どもは、学力的には「できなくはない」ため、

特別支援の対象になりにくいという現実があります。

- テストの点数は平均に近い

- でも授業内容の理解が浅く、応用が苦手

- 課題を忘れる、集中力が続かない

そのため教師からも「頑張ればできる」と言われ、

本人は「どう頑張ればいいのか分からない」と苦しみます。

結果的に──

・学校では“やる気がない子”

・社会では“できない大人”

というレッテルを貼られてしまうのです。

💬 日本社会の「平均」を前提とした構造

日本の教育や職場文化は、

「平均的にできる人」を基準に作られています。

- マニュアルを一度読めば理解できる前提

- 長時間労働や即時対応ができる前提

- 暗黙の了解を察して行動できる前提

この“無意識の前提”が、

境界知能の人たちを「できない側」に追いやってしまうのです。

🪞 行動経済学で見る「境界知能の生きづらさ」

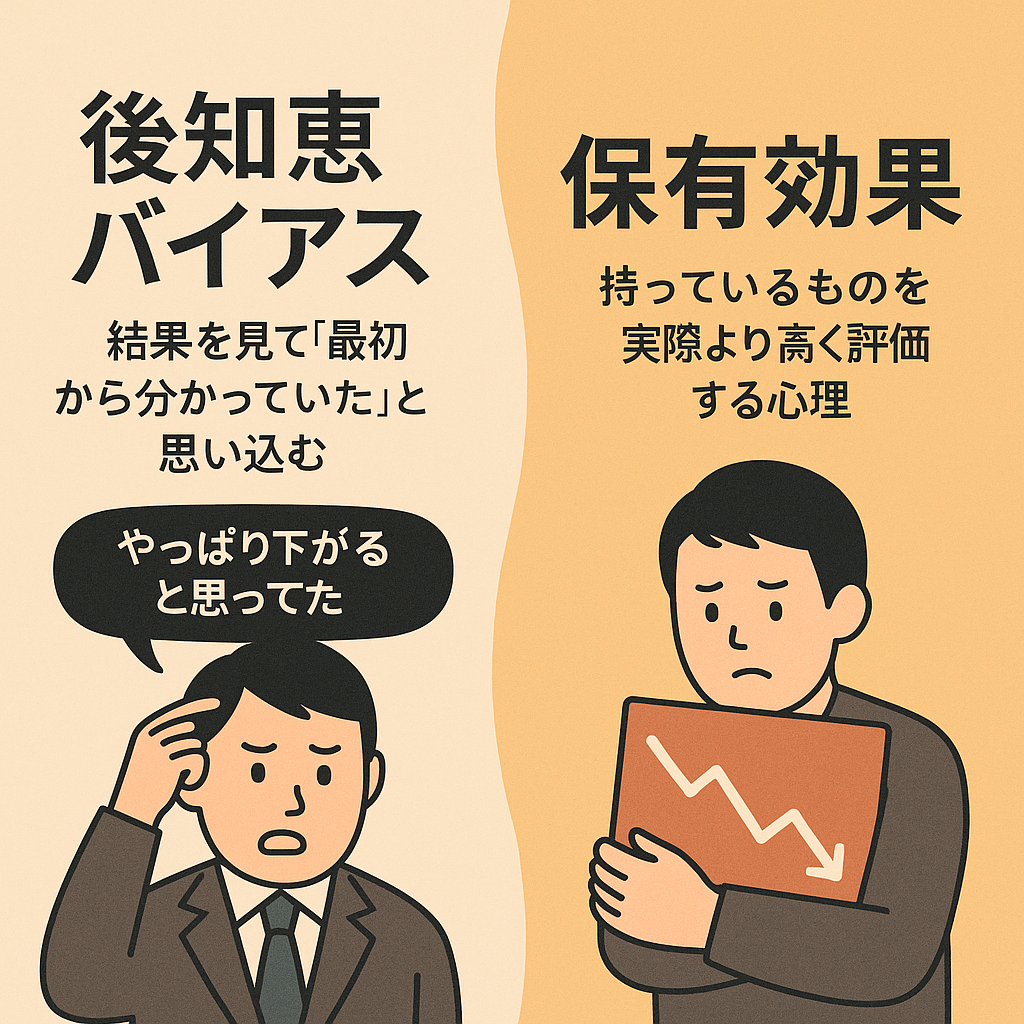

① アンカリング効果

他人の能力やスピードが“基準(アンカー)”になり、

それに届かない自分を「劣っている」と感じてしまう。

本来は比較する必要のない部分でも、

周囲のペースに合わせようとして疲弊します。

② 自己効力感の低下

「どうせ自分はできない」と感じる経験が増えると、

挑戦する気力そのものが下がります。

この“学習性無力感”が、長期的な引きこもりやうつにつながることもあります。

③ 他者依存の強化

困ったときに支援が得られない環境では、

自分で考えるより「他人に頼るほうが安全」と学習してしまう。

結果、社会的自立が難しくなっていくのです。

💡 支援が「福祉」だけに限定されてはいけない

境界知能は、障害ではなく“特性”のひとつです。

だからこそ、支援の枠組みが曖昧になりがちです。

しかし本当に必要なのは、

「特別扱い」ではなく「理解のある環境」。

- 簡潔で具体的な指示を出す

- メモやマニュアルを視覚的に共有する

- ミスを責めず、フィードバックを丁寧に行う

こうした小さな工夫が、

境界知能の人だけでなく、すべての人にとって働きやすい環境を作ります。

🤝 社会ができること

✅ 企業・学校側の理解を広げる

研修や人事教育で「境界知能」について学ぶことは、

ハラスメント防止や離職率の低下にもつながります。

✅ 本人が“助けを求めやすい”文化にする

日本人は「迷惑をかけたくない」という文化的圧力が強いため、

困っても黙ってしまう傾向があります。

相談が“弱さ”ではなく“工夫”と見なされる社会が必要です。

✅ IT・AIの活用で理解をサポート

生成AIやチャットサポートは、

理解スピードを補うツールとして大きな可能性があります。

AIによって「自分のペースで学べる社会」が、

境界知能の人たちの生きやすさを大きく変えるでしょう。

🌱 最後に:グレーゾーンは“個性の色”でもある

境界知能とは、“白でも黒でもない領域”に生きる人たち。

けれど、そのグレーこそが、社会の色の豊かさを作っています。

誰もが同じスピードで走る必要はありません。

「ゆっくりでも確実に進む力」も、立派な能力です。

そして何より大切なのは、

「できない」ではなく「できる方法を一緒に探す」社会を作ること。

その第一歩が、“理解する”ということなのです。

CobaruBlog《コバルブログ》

CobaruBlog《コバルブログ》